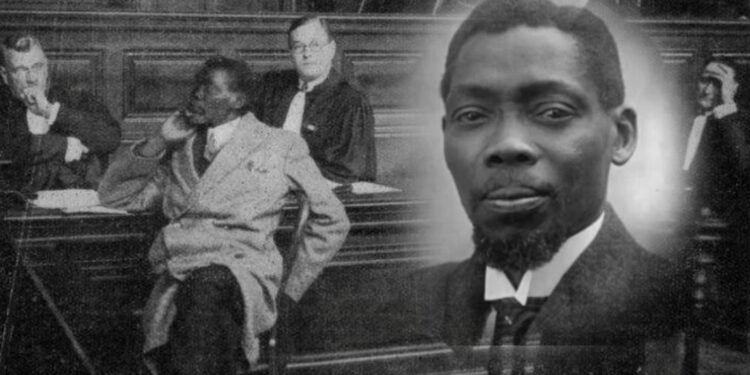

Le nom de Blaise Diagne résonne dans l’histoire comme celui d’un pionnier et d’un homme politique emblématique. Premier noir à siéger à l’Assemblée nationale française, il a marqué son époque par ses engagements politiques et ses positions controversées. Mais qui était vraiment cet homme aux multiples facettes, né Gallaye Mbaye Diagne, devenu maire de Dakar et figure incontournable du Sénégal colonial ? Entre triomphe et controverses, retour sur une vie qui continue de susciter le débat.

Une ascension politique remarquable

Né le 13 octobre 1872 sur l’île de Gorée, Blaise Adolphe Diagne, plus connu sous le nom de Blaise Diagne, est adopté et baptisé par une famille catholique après la mort de ses parents. Très tôt, il se distingue par son intelligence et son ambition. Formé dans des écoles prestigieuses, il devient douanier avant de se lancer en politique. En 1914, il entre dans l’histoire en devenant le premier député noir africain à l’Assemblée nationale française, représentant les Quatre Communes du Sénégal : Saint-Louis, Gorée, Rufisque et Dakar.

Lire aussi >> Aimé Césaire : Poète, Politique, et Voix Éternelle de la Négritude

Diagne a utilisé son poste pour plaider en faveur de l’égalité des droits entre les citoyens des colonies et ceux de la métropole. Son élection symbolisait à l’époque un espoir de justice sociale et de reconnaissance pour les populations colonisées. Cependant, son parcours a également été marqué par des choix qui continuent de diviser les historiens.

Le recruteur des tirailleurs sénégalais

Pendant la Première Guerre mondiale, Blaise Diagne est nommé Commissaire général pour le recrutement des troupes noires en Afrique. Dans ce rôle, il joue un rôle déterminant dans le recrutement des tirailleurs sénégalais, ces soldats africains envoyés au front pour défendre la France. Diagne, convaincu que la participation des Africains à l’effort de guerre leur ouvrirait la voie à la citoyenneté française, a fait pression sur les chefs traditionnels pour fournir des recrues.

Bien que cette initiative ait permis à de nombreux Africains d’obtenir la nationalité française, elle est également critiquée pour son caractère coercitif. Beaucoup considèrent que les méthodes employées par Diagne ont servi les intérêts coloniaux français au détriment des populations locales. Les recrues, souvent arrachées à leur foyer, ont payé un lourd tribut sur les champs de bataille européens.

Une gestion controversée en tant que maire de Dakar

En 1924, Blaise Diagne devient maire de Dakar, une fonction qu’il occupe jusqu’à sa mort en 1934. Durant cette période, il entreprend des projets d’infrastructure qui modernisent la ville, tout en consolidant sa place comme centre administratif de l’Afrique occidentale française (AOF). Cependant, son mandat est entaché par son soutien au travail forcé dans les colonies, une pratique imposée par l’administration française pour réaliser des travaux d’infrastructure.

Diagne justifiait le travail forcé comme un moyen de développement, arguant qu’il était nécessaire pour construire des routes, des chemins de fer et des écoles. Cette position, perçue par certains comme une trahison des valeurs qu’il prônait, a terni son image. Pour ses détracteurs, il reste un symbole de la collaboration avec le système colonial.

Un héritage ambivalent

La mort de Blaise Diagne le 11 mai 1934 laisse derrière lui un héritage ambivalent. D’un côté, il est célébré comme un pionnier qui a ouvert la voie à une représentation politique des Africains dans les institutions françaises. De l’autre, il est critiqué pour ses compromissions avec le régime colonial, notamment son soutien au travail forcé et son rôle dans le recrutement des tirailleurs sénégalais.

Pour les historiens, Blaise Diagne incarne les contradictions de son époque. Il est à la fois un symbole de progrès et un acteur du maintien de la domination coloniale. Son histoire invite à une réflexion plus large sur le rôle des élites africaines dans le système colonial français et sur les dilemmes auxquels elles étaient confrontées.

Un regard sur l’homme et le politique

Blaise Diagne reste une figure essentielle pour comprendre l’histoire du Sénégal et des relations franco-africaines. Si ses actions ont souvent été motivées par une volonté de défendre les intérêts des populations africaines, ses choix politiques montrent les limites d’un système colonial où les marges de manœuvre des leaders locaux étaient étroites.

Aujourd’hui, son nom est inscrit dans les mémoires, mais il suscite toujours des débats passionnés. Était-il un visionnaire pris dans les contradictions de son temps, ou un collaborateur du régime colonial ? Les réponses varient selon les perspectives, mais son impact sur l’histoire est indéniable.

Une leçon pour les générations futures

En fin de compte, l’histoire de Blaise Diagne illustre la complexité des luttes politiques sous le régime colonial. Son parcours, entre triomphes et controverses, est une leçon sur les défis du leadership dans un contexte de domination étrangère. Il reste une figure incontournable pour comprendre les luttes et les compromis qui ont façonné les relations entre l’Afrique et la France.

En revisitant l’héritage de Blaise Diagne, nous sommes invités à réfléchir non seulement sur son rôle, mais aussi sur la manière dont l’histoire continue de façonner les identités africaines et leur place dans le monde.

Discussion about this post