Le 4 décembre 2024 restera gravé dans l’histoire culinaire et culturelle de la Côte d’Ivoire. L’Unesco, lors de sa 19e session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, a officiellement inscrit “les savoir-faire liés à la fabrication de l’attiéké” sur la prestigieuse liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Cette reconnaissance consacre non seulement un plat emblématique, mais aussi les techniques et traditions ancestrales qui entourent sa fabrication.

L’attiéké: une fierté nationale

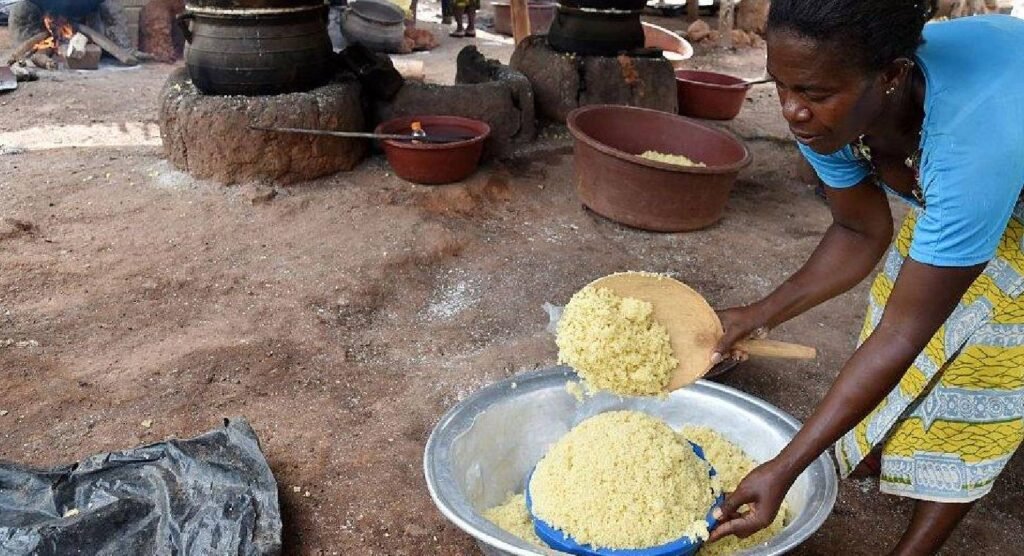

L’attiéké, un couscous de manioc, transcende les simples frontières de la gastronomie. Considéré comme un aliment de base dans la majorité des foyers ivoiriens, il est également une véritable identité culturelle pour des millions de personnes. Sa préparation, souvent communautaire, mobilise des savoir-faire transmis de génération en génération, notamment par les femmes, véritables gardiennes de cette tradition culinaire.

Lire aussi >> Nuit du Football Africain : Les Légendes Honorées le 26 Décembre

Une démarche minutieuse

Le processus qui a conduit à cette inscription a été marqué par un engagement collectif. Des dossiers solides ont été constitués pour convaincre l’Unesco de l’importance culturelle et sociale de l’attiéké. Les communautés locales, les institutions ivoiriennes et les chercheurs ont travaillé de concert pour inventorier et documenter les savoir-faire liés à la production de ce mets. Ces efforts témoignent de l’importance d’une coopération entre acteurs locaux et organisations internationales pour préserver des traditions souvent menacées par la modernité.

Un patrimoine vivant

L’inscription de l’attiéké au patrimoine immatériel de l’humanité va bien au-delà de la valorisation d’un plat. Elle met en lumière une chaîne de valeurs qui inclut les cultivateurs de manioc, les transformateurs et les commerçants, renforçant ainsi l’économie locale. Cette reconnaissance offre aussi une opportunité unique de promouvoir la culture ivoirienne à l’échelle mondiale.

Les implications économiques et culturelles

Avec cette inscription, l’attiéké pourrait connaître une augmentation significative de sa demande, tant sur le marché local qu’international. Les autorités ivoiriennes devront désormais veiller à ce que cette popularité accrue n’entraîne pas une exploitation abusive des producteurs ou une industrialisation excessive qui pourrait dénaturer les procédés traditionnels. La préservation de l’authenticité du produit sera un enjeu clé dans les années à venir.

Un symbole d’unité nationale

L’attiéké, bien qu’il trouve son origine chez les peuples Ebrié et Adjoukrou, est devenu un aliment fédérateur en Côte d’Ivoire. Présent sur toutes les tables, des repas modestes aux banquets officiels, il incarne l’unité dans la diversité. Son inscription au patrimoine mondial est perçue comme une victoire collective pour tous les Ivoiriens, unissant le pays autour de ce symbole culinaire.

Une reconnaissance internationale

Avec cette distinction, la Côte d’Ivoire rejoint la liste des pays africains dont les traditions culinaires sont reconnues et protégées par l’Unesco. Cela ouvre également la voie à d’autres candidatures ivoiriennes, mettant en valeur la richesse culturelle du pays, qu’il s’agisse d’autres plats, de danses ou de pratiques rituelles.

En conclusion : préserver pour transmettre

L’inscription de l’attiéké sur la liste du patrimoine immatériel de l’humanité n’est pas seulement un hommage à une tradition, mais aussi un appel à la préserver. Les générations futures devront non seulement apprendre à préparer ce plat, mais aussi comprendre les valeurs qu’il véhicule : partage, identité et résilience.

Ainsi, l’attiéké, au-delà d’être un mets, devient un pont entre les générations, un rappel de l’importance de sauvegarder nos racines dans un monde en constante évolution. Notons que le Burkina Faso voisin avait labellisé l’attiéké il y a quelques années. La question que certaines personnes se posent est de savoir si le pays des Hommes intègres cessera de produire ce qui est désormais reconnu comme un patrimoine ivoirien. Seuls les juristes pourront répondre à cette question. Pour l’heure, ce sont les Ivoiriens dans leur intégralité qui jubilent.